コラム

Q 上司Aが部下Bに対し、Bが作成した文書の誤字脱字が多くミスが多いとして、業務上の注意指導をしましたが、それでも改まらなかったので、再度、前回よりきつく注意したところ、Bは「パワハラです」と言って注意指導を受け入れようとしません。注意指導はどのような場合にパワハラになりますか?

A,パワハラに関し実際に何をすればパワハラになるのか、十分に理解できている方は以外と少ないのではないでしょうか。そのため本来、部下を指導監督する上司が、これはパワハラにあたるのか、などと判断に迷ってしまうこともあると思います。さらに本設問のようにちょっと厳しく注意すると部下から「パワハラだ」などと言われてしまうようでは、上司としては、注意すること自体出来なくなってしまいます。そこで、まずはパワハラに関する基本的な考え方について検討したいと思います。

パワハラにつては、法律上の定義があるわけではありませんが、裁判例によると、「合理的理由のない、単なる厳しい指導の範疇を超えた、いわゆるパワーハラスメント」(名古屋高裁H19・10・31)「人格、存在自体を否定するもの」(東京地裁H19・10・15)といった要素が挙げられています。

また厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」(H24年1月30日)は「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働くものに対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう」と定義しています。

つまり注意指導そのものがパワハラにあたるものではなく、注意指導の程度や態様が度を越している場合にはパワハラにあたる可能性があるということになります。裁判上も、注意指導の目的は正当なものであったとしても、感情的になって大きな声を出したり、部下の人間性を否定するかのような表現を用いて叱責した点などは「社会通念上、許容される範囲を超える」としています。

また、ご質問のように、パワハラのとらえ方としてよくあるものが「相手がパワハラと感じたらパワハラ行為になる」などと、あたかも相手の感じ方でパワハラ行為か否かが決まってしまうといったような誤った認識があります。このような認識が原因で、必要に応じて部下を強く指導・教育する必要があっても、それを躊躇してしまうようなこともあるのではないかと思います。重要なことは、「相手がその行為をどう感じたかではなく」、その行為自体に「社会通念上、許容される範囲を超える」ところがあったか否か、ということになります。

さて、御質問のケースでは、上司は部下の誤字脱字が多いことを、業務を対象にして注意指導を行っていると言えます。しかしながら部下は注意されたにも関わらず改善されないだけでなく、反抗的な態度をとってきたとのことですから、その分厳しく注意するのは当然と言えます。もちろん、先に述べた人格否定を行う、大声で怒鳴るといった注意指導は行き過ぎですが、そうでない限り、上司の注意指導はパワハラとはいえないでしょう。注意指導を行うときには、くれぐれも冷静に行うことが大切です。

また、最近はスマホなどを使用し、指導教育の内容を「無断録音」されているようなケースも多いのではないかと思います。この場合、当然ながら「言った、言わない」という話にはならないわけで録音された発言が、それに該当するか否かが判断されるわけです。このことを踏まえると、いつも録音されているという認識をもつことで、自身の言動の抑止力にもなり、冷静な態度で指導教育が行われるのではないでしょうか。

以上

近年、インターネット・スマートフォンの普及により、多くの人がSNSを使っています。SNSの活用はクリニックの運営にプラスの側面がある一方、「炎上」と隣り合わせの諸刃の剣です。そこで今回、高座渋谷つばさクリニック院長の武井智昭氏がクリニックにおけるSNSの活用法と「炎上」を回避するためのノウハウを解説します。

「SNS炎上」医療機関も例外ではない

2023年現在、FacebookやX(旧:Twitter)、InstagramといったSNSを通じて、誰もが気軽に今の気持ちや現況などの情報を発信できる社会となりました。事故現場や公共交通機関の遅延・運休の様子を投稿するなど、現況をよりリアルに客観的に伝えることが可能となり、情報化社会のメリットを実感することも多いです。

一方で、ジャンルを問わず不適切な発言・問題行動を撮影した静止画や動画などは、あっという間にインターネット上で拡散してしまい「炎上」するケースも増加しています。

これは医療機関も例外ではありません。実際、過去に「炎上」したクリニックの話も耳にします。

医療機関は、個人情報をはじめとした秘匿性の高い情報を多数取り扱う組織です。このセキュリティが甘くなってしまい、院長を含めたスタッフがSNSを通じて個人情報をインターネット上に漏洩してしまうと、個人情報保護法や刑法に抵触するレベルになってしまいます。

クリニック名義のSNSを利用する場合、基本的には新たな診療を行う、あるいは休診のお知らせ(臨時を含めて)などに留めておいたほうが無難です。治療効果などの写真は医療法に抵触する場合もあります。

これに加えて、スタッフによる患者個人またはクリニック管理への不平不満・愚痴の書き込みによっても、画像などからクリニックが判明して、負のイメージが強くなる恐れもあります。そして、こうしたSNSの書き込みを完全に消去をすることは困難です。

非難が高まるにつれて、評判の低下によるクリニックへのダメージは大きくなるでしょう。そして最悪の場合、患者数減少やスタッフの離職・採用難が続き、収拾がつかない事態となることもあるのです。

スタッフの書きこみによる炎上…どう防ぐか

スタッフがSNSに書き込む背景として最も多いものが、管理者やクリニックの体制・人間関係への不満です。精神的なストレスの発散や、自身の事や考えを他人に知ってほしいという承認欲求が元凶となります。

クリニックへの不平不満の書き込みを防ぐには、定期的なミーティングなどを通して、院長などの管理者がしっかりとリーダーシップをとって、クリニックのビジョンをぶれることなく繰り返し伝達していくことが重要です。

ミーティングを通して、小さなことでも良いので、スタッフの不満(改善してほしい点がある)をくみ取りましょう。汲み取った不満を無下にしないでレスポンスする環境を整えることが重要です。

なかには、SNSに書き込むことで独自の正義感を貫くという考えの人もいます。

一方で、自分自身の発言や行動が、勤務先やクリニックにマイナスの影響を及ぼすということを想像できない、相手の気持ちを汲み取ることができないタイプもいます。このような人は、自身の行動がそもそも悪いと思っておらず、SNSが自分の身内だけのコミュニケーションツールと思いこんでいる場合が多いです。

こちらに関しても自分の言動が自身の仕事(給与・待遇)にブーメランとして返ってくることを認識してもらう必要があります。

就業規則内でSNSの利用ルールを明示しよう

前述したように、クリニックは機密性の高い個人情報を取り扱うことが多いです。このため、業務中の個人のスマートフォンの持ち込みに関しての取り決めを行い、就業規則に盛り込むべきでしょう。

スマートフォンを完全に禁止する医療機関も多いですが、近年では家族(子供や介護を要する親)からの連絡など、一部の例外は許可をするクリニックもあります。しかし、どこまで就業規則に盛り込んだとしてもプライベートでのSNSの利用を禁止することは不可能です。

そこで就業規則で情報漏えい・個人情報保護などに対する規定を設けることに加えて、SNSを利用する際に注意すべき点をまとめた「SNS利用ガイドライン」を設け、倫理面から不用意な投稿を控えるように促すとよいでしょう。特に、クリニックの名前でSNSを発信する場合には、院長など管理職の許可を要するといった規制を設けることが重要です。

例としては、

◎患者のレントゲン所見・心電図・顔写真を原則として投稿しない。

◎匿名であっても医療職として公序良俗に反した投稿はしない。

◎勤務先が判明してしまう写真(建物や外観)を投稿しない。

◎不適切な投稿を発見した場合には削除を求める。

などが挙げられます。

クリニックの品位を保つためにも、入職時の説明などを通して理解してもらうことが重要です。入職時には職員として勤務するために秘密保持を宣誓しますが、改めて文書で伝達するなどの工夫も欠かさず行いましょう。

- 著者:

- 武井 智昭/高座渋谷つばさクリニック 院長

小児科医・内科医・アレルギー科医。2002年、慶応義塾大学医学部卒業。

多くの病院・クリニックで小児科医・内科としての経験を積み、現在は高座渋谷つばさクリニック院長を務める。

(編集:株式会社幻冬舎ゴールドオンライン)

- 提供:

- © Medical LIVES / シャープファイナンス

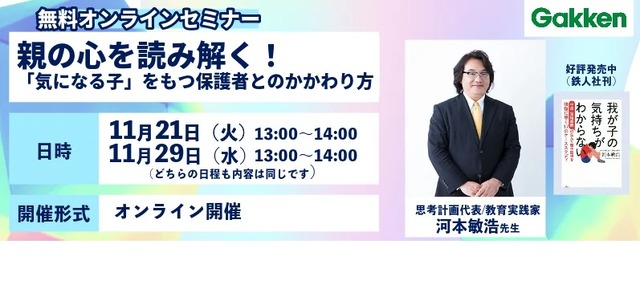

Gakkenは2023年11月21日と29日、幼稚園・保育所向けの無料オンラインセミナー「親の心を読み解く!『気になる子』をもつ保護者とのかかわり方」を開催する。21日はリアルタイム配信、29日は録画配信で、両日とも同じ内容となる。定員100名。事前申込制。

けの無料オンラインセミナー「親の心を読み解く!『気になる子』をもつ保護者とのかかわり方」を開催する。21日はリアルタイム配信、29日は録画配信で、両日とも同じ内容となる。定員100名。事前申込制。

Gakkenは2023年11月より、幼稚園や保育所向けに、多数のセミナーを開催する。

今回開催する「親の心を読み解く!『気になる子』をもつ保護者とのかかわり方」では、難しい子供を持つ親の悩みや、その悩みからくる不思議な行動など、メカニズムを解説する。「なぜ、こんなことを言うのか?」「なぜこんな要求をしてくるのか?」など、その行動の背後にある親の心と悩みに迫るという。

ゲストは、教育のスペシャリストである河本敏浩氏を迎える。「子供の難しさを受け入れない保護者への対応」「園に対するリクエストが多い保護者への対応」「過保護とネグレクトの基準」など、具体的な事例を出しながら、さまざまなケースについて講演する。

11月21日はリアルタイム配信となり、セミナー終了後に、チャットで質問などを受け付ける(すべての質問に回答はできない)。11月29日は、録画配信となり、両日同じ内容となる。定員は各日100名。参加無料。Webサイトより申し込む。

このほか、11月16日に「ICTツール『huglocation(ハグロケ―ション)』を活用した、安心安全で快適な送迎バスの運行法」、11月28日に「園舎専門の建築士と一緒に園の未来を考える!"園舎設計と補助金活用“セミナー」も開催予定。詳細はWebサイトより確認できる。

◆無料オンラインセミナー「親の心を読み解く!『気になる子』をもつ保護者とのかかわり方」

日時:

2023年11月21日(火)13:00~14:00(リアルタイム配信)

2023年11月29日(水)13:00~14:00(録画配信)

形式:オンライン

対象:幼稚園、保育所関係者

定員:100名

参加費:無料

申込方法: Webサイトより申し込む

居宅介護支援事業所の経営に大きな影響を与える特定事業所加算について、厚生労働省は算定している事業所の負担を軽減できないか検討していく。

6日、来年度の介護報酬改定に向けた協議を重ねている審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で論点として掲げた。

現行の「運営基準減算、または特定事業所集中減算の適用を受けていないこと」という要件の見直しを提案。運営基準減算の部分を再考してはどうかとした。

→ 居宅介護支援の特定事業所加算の見直しについてはこちらの記事も

運営基準減算が利用者ひとりひとりに適用される一方で、特定事業所加算は“体制加算”として利用者全員に適用されることを踏まえたもの。毎月の確認作業の負担が大きい、との声が事業者などからあがっていた経緯がある。

厚労省は会合で、「特定事業所集中減算については、居宅介護支援の公正中立性を担保する観点から引き続き要件として残してはどうか」と説明した。今後、現場の関係者の意見も聞きながら具体的な議論を深めていく考えだ。(介護ニュースより)

厚生労働省は6日、来年度の介護報酬改定に向けた協議を重ねている審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で、訪問介護と通所介護を組み合わせた新たな複合型サービスの具体像を提案した。

厚労省案の概要は下記の通り。ポイントは包括報酬の地域密着型サービスであること、既存の訪問介護・通所介護で求められる運営基準が踏襲されること、ケアマネジメントを居宅介護支援のケアマネジャーが担う(内包しない)ことなどだ。

また、訪問サービスの担い手の資格要件も大きな焦点となる。厚労省の担当者は会合後、「引き続き議論していくが、初任者研修の修了などホームヘルパーの資格を要件として定める方向で検討していきたい、と現時点では考えている」と明らかにした。

■ 新たな複合型サービス|厚労省案

=基本設計=

◯ 類型:地域密着型サービス

◯ 定員:29人以下

◯ 報酬:要介護度別の包括払い

=運営基準=

◯ 考え方:既存サービスの組み合わせであるため、訪問介護、通所介護で必要とされている人員・設備・運営の基準と基本的に同様とする

◯ 管理者:常勤1名

◯ 生活相談員:専従で1名以上

◯ 通所の介護職員:専従で利用者数が15名まで1名以上、15名を超す場合は1名増すごとに0.2名を加えた数以上

◯ 看護職員:専従で1名以上

◯ 機能訓練指導員:1名以上

◯ 訪問介護員:常勤換算で2.5名以上

◯ サービス提供責任者:利用者40名に対して1名以上

◯ 設備:既存の訪問介護、通所介護で必要なものを全て共有して使用する

※ 限られた人材を有効に活用する観点から、訪問介護事業所の指定を併せて受けて新たな複合型サービスと一体的に運営している場合は、双方の訪問介護員の基準を満たすこととする

=その他=

◯ 6ヵ月に1回以上、運営推進会議を開催する

◯ 居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成したケアプランに基づきサービスを提供する

◯ ケアマネジャーとの連携のもと、個別サービス計画で利用日時などを決定する

新たな複合型サービスの創設は、人材確保がますます難しくなる今後も地域で必要な介護体制を維持していく方策の1つ。貴重な既存資源をより有効に活用していく狙いがある。

例えば、通所介護の事業所が利用者のニーズに応じて訪問サービスも提供できるようにすることで、現場がより柔軟に支援を展開できる環境を作り出す。厚労省は今回の審議会で、「訪問介護と通所介護を一体的に提供し、利用者の状態に応じたきめ細かいサービスを効果的・効率的に行う」と説明した。

運営基準や報酬単価などの詳細はこれから詰めていく。年内にも新たな複合型サービスの大枠を固める構えだ。

ただ会合では委員から、

「新サービスの創設は制度を複雑化させ、既存サービスの発展を阻害し得る」「既存サービスの規制緩和を検討した方が良いのではないか」「地密なので市町村をまたぐとサービスを提供できない」「訪問サービスの頻度が下がるなど、利用者の利便性はむしろ低下するのではないか」

といった異論も多くあがった。厚労省はこうした意見も踏まえ、具体的な議論を更に深めていくとしている。(介護ニュースより)

厚生労働省は6日、来年度の介護報酬改定をめぐる協議を重ねている審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で、介護職員の処遇改善を目的とする既存の3加算(*)を取り上げた。

* 処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ加算を指す。

事務負担の軽減などに向けた一本化のアウトラインを明らかにした。

一定割合のベースアップをルールとして明確化することを提案。職場環境の改善(職場環境等要件)を引き続きセットで求めていく意向も示した。

介護施設・事業所内の職種間で加算額をどう配分するかについては、事業者の判断を縛る厳格な規定は設けない。「介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員へ重点的に配分することとするが、事業所内での柔軟な配分を認める」に統一してはどうかとした。

このほか、一本化後の新加算にもいくつかの段階をつける案を提示。上位区分の要件として、資格やキャリアに応じた昇給の仕組みを整備していたり、経験・技能のある職員を多く配置していたりすることを例示した。

制度の複雑さ、分かりにくさ、事務の煩雑さをできる限り解消しつつ、既存の3加算の大切な要素は残す − 。

厚労省はそうしたバランスを意識した。会合では、「これまでも介護職員の賃上げ・ベースアップ、資質向上を図るキャリアパスの構築などを推進してきたが、一本化にあたってもこうした考え方を踏襲する」と説明した。

このほか、一本化に伴って事業者が多くの対応を求められることを念頭に、一定の移行期間を設ける考えも打ち出した。改定初期の混乱を回避するため、この間は新旧の加算を選択できるようにしてはどうかという。

厚労省は今後、具体的な要件などの詰めの議論を進めていく。年内にも大枠の方針を固めた後、詳細な決まりを通知などで順次示していく構えだ。肝心の加算率がどうなるかは、確保できる財源の規模次第。ここは政権の決断によるところが大きい。

この日の会合では、委員から一本化に賛同する声が相次いだ。

全国知事会を代表して参加した長崎県の担当者(知事に代わり参考人出席)は、「事業者から自治体へ多くの問い合わせが来ると予想される。可能な限り早期に分かりやすい周知をお願いしたい」と要請。全国老人保健施設協会の東憲太郎会長は、「介護現場にとってできるだけ分かりやすい仕組みにして欲しい。説明会の開催や相談窓口の設置なども必要」と述べた。(介護ニュースより)

厚生労働省は2024年2月から介護職員1人あたり月6千円の賃上げを実施する方針だ。介護を担うことができる看護補助者も対象とした補助金を支給し、来春以降は介護サービスの公定価格である介護報酬のプラス改定を視野に手当てする。賃金の低さから介護人材の流出が続いており、処遇改善を急ぐ。2日に閣議決定した政府の総合経済対策に介護職の賃上げを盛り込んでおり、関連経費を23年度補正予算に計上する。補助金の支給は、介護の各事業所が都道府県を通じて賃上げ計画を提出することで受けられる。実績報告が求められ、要件を満たさない場合は返還しなければならない。

賃上げは24年2月から当面は補助金で対応し、来春以降は介護報酬の改定で実施する。報酬の引き上げ率は年末にかけての予算編成過程で固める。金額としては月6千円の賃上げ維持もしくは拡大をめざす。政府・与党内で調整が進む。

厚労省によると、22年の介護職員の平均月収は29.3万円で、全産業平均と比べて7万円ほど低かった。介護事業者団体の関係者は「処遇改善が進んだ結果、10年前より縮んだが、依然として賃金差は大きい」と話す。

政府は21年度に賃上げを実施した際は、介護職員の給与を月額3%程度、金額にして月9000円を引き上げるため22年2月から同年9月まで補助金の支給で対応した。並行して介護報酬の改定によって引き上げ額に相当する新たな加算制度を創設し、22年10月以降も賃上げ効果が続くようにした。

今回の賃上げでも同様の仕組みを取り入れるかは現時点で明らかになっていない。一方で、厚労省や介護関連団体は賃上げや物価高に対応するため、介護報酬を全体でプラスに改定することで収益の改善につなげたい考えだ。23年度の賃上げを巡っては、春闘の全産業平均の賃上げ率は3.58%に達した。全国老人福祉施設協議会などの調査では介護職の平均は1.42%にとどまり、開きがある。介護人材政策研究会は物価や賃金の上昇幅、事業所の経営状況をふまえ、特別養護老人ホームの場合は少なくとも4%のプラス改定が必要だとの試算を示す。介護報酬は3年に1度改定しており、前回21年度の改定の際は全体で0.7%上げた。

財務省は今回の改定で報酬全体の引き上げには慎重な立場だ。介護費用は高齢化で膨らんでおり、公費と保険料による給付費は23年度に13.5兆円と00年度の4倍に達する見通しだ。団塊の世代が全員85歳を過ぎる「35年問題」を見すえ、必要なサービスは提供しつつも報酬の適正化を進めるべきだとしている。

介護人材の流出は深刻で、厚労省の調査で22年は初めて介護分野の就労者が純減に転じた。全国老人福祉施設協議会などによると、10年以上の経験があるベテランの介護人材の離職率が50%近くに上っているといい、人材確保が喫緊の課題となっている。(日本経済新聞 朝刊 経済・政策(5ページ)2023/11/8)

幸せを感じにくくなっているときには、いま「あたりまえ」になっていることに「?」

をつけて考えてみるといいでしょう。

「本当にあたりまえかな?」と疑問をもって今の状況を眺めてみることです。たとえば、忙しい毎日を過ごしていると、不満が爆発しそうになるものです。給料の少ない会社、育児や家事に協力的でない夫、反抗的な子供・・・・全てが腹立たしく思えてしまうかもしれません。

でも最初に会社で働けるようになったときは、嬉しくてたまらなかったはず。たとえお給料が安くても、良い同僚がいたこと、やりがいのある仕事のつけたことに感謝したかもしれません。結婚したときもそう、大切人と毎日一緒にいられる安心感があった。子供が生まれた時は人生最高の幸せをかみしめたはず・・・・。

その状態が日常になってくると人は不平不満をもらすようになり「~だったら幸せになれるのに」なんて、ないものねだりをするようになるのです。幸せを感じられない原因で共通していることは、なにかがあること、何かができることを「当たりまえ」と思ってしまうこと。

元気で働けること。お給料をもらえて、欲しいものがかえること。愛する家族がいること。ケンカができるほど本音で何かをいえること。3度の食事ができること、ほっとできる場所があること、平和な街に暮らせること、そして、生きていること・・・・。

あるとき突然、あたりまえにあったものを失って初めて、不満だらけの毎日が、実は奇跡であったことに気づきます。そんなことだって「あたりまえ」で、だれもがわかっているのに、人はいとも簡単に忘れてしまう。

もし、時々、「もし、~がなかったら」と、かんがえてみるといいかもしれません。少しだけ目線を変えて、当たり前があたりまえでなく、有難い奇跡の連続だと思えたならば、

今見えている世界はかわります。当たり前にそこにあったものや出来事は「意味のあるものとして」輝きを放つようになります。

幸せになるためには、何かを得る努力をするより、幸せに気づく感受性を磨いた方が、ぞっと近道。一番大切なことは、近すぎて、見えなくなりがちです。

あなたがまだ大切なものを失っていないなら、失う前に気づいてください。何でもない毎日の中のなかに幸せが隠れていることに。幸せはあなたの心の中に宿っているということに。

「上機嫌で生きる」より。

⇒福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

Q, ある職員から「勤務終了後に夜間に、他の事業所でも働いてみたいのですが、問題ありませんか?」という質問がありました。金銭的な理由ということなので、現業に支障のないようにしてもらえれば副業を認めていきたいと思いますが、認めるにあたり留意点などあれば教えてください。

A,

厚労省の「副業、兼業に関するガイドライン」によると副業は、新技術開発や第2の人生の準備として有効であると書かれています。人口減少期を迎え 労働力の減少が叫ばれている我が国において、副業の推進により国は労働力の確保や生産性の向上を期待しているものと思われます。

では事業所としては副業を認めなければいけないのでしょうか。法律上、副業禁止の可否に定めはありませんが、過去の判例でみると「労働時間以上の時間をどのように利用するかは、労働者の自由」との考え方に立っていて、副業を認めることが基本的な対応と考えられます。

しかし、副業を解禁していく場合の注意点もあります。

まず、職員から副業を始めたいという申し出があった場合、事業所として、まずは本業に影響がないことを確認する必要があります。たとえば、深夜業に従事して、寝不足になり本来の業務がおろそかになってはいけません。他には他の事業所で勤務するとなると、当事業所の情報が漏れるリスクもあります。従って、事業所として申し出があった場合に許可することを前提にしつつも、いつ、どのような業務に従事するのかをきちんと確認し、内容を精査する必要があるでしょう。また、就業規則にもその点を下記の内容にて表現することがあります。

○○条 法人は職員が副業兼業に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止または制限することが出来る。

①労務提供上の支障がある場合

②企業秘密が漏洩する場合

③会社の名誉や信頼を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

④競業により事業の利益を害する場合

また、残業代の計算にあたっても注意が必要です。複数の事業所で勤務する場合、労働時間を合算して1日8時間、1週で40時間を超えることも想定されます。労基法ではその場合、合算した労働時間として超過時間があれば残業代を支払う必要があります。この場合、支払う側は、後から雇用契約を締結した方、もしくは法定労働時間を超えて働く原因を作った方に支払の義務が生じます。

次に社会保険関係ですが、雇用保険については、たとえ複数の勤務先でそれぞれ週20時間以上勤務していたとしても、主たる勤務先(原則、収入が多い方)でしか加入できません。

健康保険と厚生年金金保険については、複数の勤務先それぞれ加入条件を満たした場合、どちらで加入するかは本人が選ぶことになります。そのうえで、例えば、加入する先での勤務先給与が月20万円、加入しない方が月10万円だとすると合計額30万円に基づいて社会保険が計算されます。つまり、それぞれの勤務先の給与額に応じて按分計算され、両方の勤務先から毎月の社会保険料が控除されることになります。因みに健康保険証は、加入する勤務先の保険者のみから発行されます。

最後に、副業兼業を認めていく流れにはあるものと思いますが、一方で、副業は長時間労働につながりやすい等懸念点も指摘されています。本業副業を問わず、他でも働いている職員がいる場合には、もう一方の勤務先の労働時間を意識して、法令順守と健康管理に配慮していくことが必要になります。

保育ビジネス&サービスに特化した商談見本市「保育博2023」が2023年11月21日・22日の2日間、東京都立産業貿易センター浜松町館にて開催される。170社を超える多様な展示のほか、保育の新たな可能性を提案するセミナーなどを多数実施する。入場無料、事前登録制

保育ビジネス&サービスに特化した商談見本市「保育博2023」が2023年11月21日・22日の2日間、東京都立産業貿易センター浜松町館にて開催される。170社を超える多様な展示のほか、保育の新たな可能性を提案するセミナーなどを多数実施する。入場無料、事前登録制。

保育博は、保育博実行委員会主催、東京都後援で実施する保育ビジネスの商談見本市。2022年の東京開催では178社が出展し、2日間で3,735人が来場した。7月19日・20日には姉妹見本市「保育博ウエスト2023」を大阪で開催し、1,600人以上が来場している。

保育博2023も、170社以上の企業・団体が出展を予定しており、新製品、新サービスの展示やプレゼンテーションに加え、業界の著名人による主催者セミナーや、保育従事者の日々の業務に直結するエデュケーショナルセミナーなど、多岐にわたる企画を展開。保育に関する総合的な情報発信を行う交流の場・学びの場を提供する。

展示エリアでは、学習教材・教育サービスや業務効率化・経営システム・サービスのほか、運輸・送迎・配送・回収サービス、防犯、見守りシステム・サービス、教員用・事務室用品、小型遊具・玩具(含知育玩具)など、多岐にわたる企業・団体が商品やサービス、システムを紹介。Webサイトでは製品カテゴリやブランド名などで出展者を検索することもできる。

展示エリア以外では、業界著名人による園経営者向けの「マネジメントセミナー」、日々の業務に直結する「エデュケーショナルセミナー」、自社製品やサービスを掘り下げる「出展者プレゼンテーション」などの講演を実施。聴講無料、事前予約不要。当日先着順で受け付ける。また、「研修・ワークショップ」を各日3プログラム実施。研修・ワークショップのみ事前予約制となっており、11月10日までWebサイトで先着順で受け付ける。

各プログラムの内容や参加方法など、詳細はイベント公式サイトで確認できる。

◆保育博2023

日時:2023年11月21日(火)~22日(水)

会場:東京都立産業貿易センター 浜松町館(東京都港区海岸1-7-1)

対象:保育園・幼稚園・こども園など、保育・教育業界の関係者

参加費:無料

申込方法:Webサイトからアカウントを作成して事前登録

※研修・ワークショップのみ別途要事前予約(11月10日まで先着順)